突き抜けるような青空と一面に拡がる麦畑。そこにローカル線と農作業をするトラクター。

僕が思い描く、夏の北海道らしいワンシーンのひとつです。でも実際に撮ろうとすると、

シャッターチャンスは本当に極限られた瞬間になります。山手線のように次から次とはきてくれませんし、

そうそう都合良く農作業のトラクターも同じ画面の中に来てはくれません。

それに肝心の一面に拡がる麦畑と青空との配置バランスもあります。

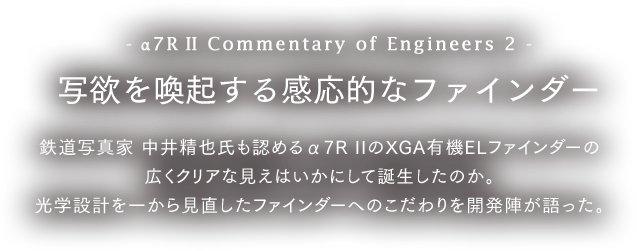

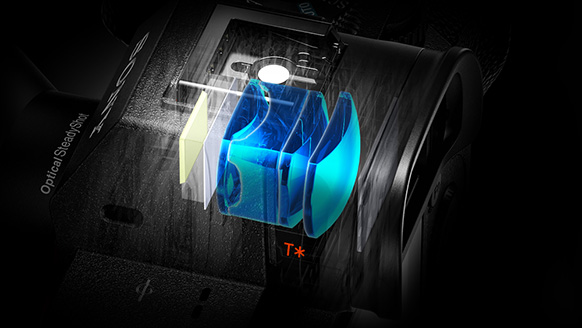

そんな時、先ず重要になってくるのはファインダーの見え具合です。

クリアに抜けが良く僕が想像した構図を違わずに見せてくれるような広々としたファインダー。

これがダメだと、たとえ僕が想像した光景が目の前で現実になったとしても、

撮れる写真はガッカリということになってしまいます。僕は、「写真創造力」という言葉を提唱しています。

つまり行ってみたら撮れちゃった!では無く、撮る前から自分が撮りたいイメージを明確にして撮影に臨もう!

ということです。果たしてこのカメラは、本当に気持ち良く僕の写真創造力を存分に発揮させてくれました。

それから撮れた写真を見てみて唸ったのは、空の微妙な青色の諧調と麦畑の細密な写りでした。

もちろん期待していなかったわけではありませんが、それでも思わず唸ってしまいました。

これ凄いですよね。そう思われませんか?

中井 精也氏

1967年、東京生まれ。鉄道の車両だけにこだわらず、鉄道にかかわるすべてのものを被写体として独自の視点で鉄道を撮影し、「1日1鉄!」や「ゆる鉄」など新しい鉄道写真のジャンルを生み出した。2004年春から毎日1枚必ず鉄道写真を撮影するブログ「1日1鉄!」を継続中。広告、雑誌写真の撮影のほか、講演やテレビ出演など幅広く活動している。株式会社フォートナカイ代表。 著書・写真集に「デジタル一眼レフカメラと写真の教科書」「DREAM TRAIN」(インプレス・ジャパン)、「ゆる鉄」(クレオ)、「都電荒川線フォトさんぽ」(玄光社)などがある。甘党。

■TVレギュラー 「ひるまえほっと てくてく散歩」 NHK総合 /「中井精也のてつたび!」 NHK BSプレミアム / 中井精也の「にっぽん鉄道写真の旅」BS-TBS / カメラと旅する鉄道風景 CS各局