立体音響時代の

新たなモニターヘッドホン

スタジオの音響空間を再現する

『MDR-MV1』

日本国内の音楽制作現場で支持されるソニーのモニターヘッドホン製品群。2023年春、そのラインアップに加わった『MDR-MV1』は、音を正確に再現するモニターヘッドホンの本質を押さえつつ、新たな価値を提案する意欲的な新モデルです。制作スタジオと同じ音響環境をヘッドホンで再現するという新技術「360 Virtual Mixing Environment」のパフォーマンスを最大限に引き出すことで、立体音響音源制作からステレオ音源制作まで、幅広く音楽作りの現場に貢献することを目指しました。そんな『MDR-MV1』に込められた技術と情熱を、開発の中核メンバーたちが語ります。

田中:一般のヘッドホンを、完成した音楽をリスナーが楽しむためのものだとするならば、「モニターヘッドホン」は、クリエイターが音楽をはじめとしたコンテンツ制作において、音を確認する(モニターする)ためのヘッドホンとなります。完成したコンテンツがどのようにリスナーに届くかを確認することに加え、音源が正確に録音できているか、音源に加えた効果が正確に反映されているかを確認するといったことに使用されます。

田中:はい。音源制作の各工程における作業結果を正確に掴むためのツールであると言えるでしょう。そのため、ひとえにモニターヘッドホンと言っても、音源制作におけるどの段階で使用するかによって、求められる音質や仕様が変わってきます。例えばソニーが1989年に発売し、今でも定番として使われ続けている『MDR-CD900ST』はレコーディングの工程において、アーティストがリアルタイムに自身のパフォーマンスを確認する用途や、エンジニアがマイクを通して録音される音を現場で確認する用途に用いられています。

また、2019年に発売した『MDR-M1ST』は、『MDR-CD900ST』のDNAを受け継ぎつつ、ハイレゾ音源の再生に対応したことが特長です。本製品は特にエンジニアサイドのレコーディングからミキシング工程における細かな音のチェックや調整に使われています。

田中:近年の特に大きな変化は主に2つあります。1つは、音楽コンテンツそのものが変わりつつあること。ハイレゾに代表される音源の高音質化や立体音響の普及で、インターネット音楽配信サービスの普及がこれを大きく後押ししています。そしてもう1つが、音楽制作環境の変化です。従来、音楽制作は機材の充実したプロ向けの商用スタジオで行うのが当たり前だったのですが、DAW(デジタル・オーディオ・ワークステーション)と呼ばれるソフトウェアをベースにした統合的な音楽制作環境の進化によって、ホームスタジオやノートPC1台あれば音楽制作に必要十分な環境を実現することが可能になりました。これによって、場所を選ばず、音を正確に確認できるモニターヘッドホンの重要性が非常に高まっています。

田中:例えば映画コンテンツは従来から立体的な音場を再現するマルチチャンネルのオーディオフォーマットが一般的になっていますが、昨今は音楽コンテンツについても一部の音楽配信サービスなどで従来の2chステレオフォーマットに加えて、ソニーの提唱する「360 Reality Audio(以下、360RA)」といったオブジェクトベースの立体音響フォーマットが広がりを見せています。これらの楽曲は、従来のステレオ音源と比べて臨場感・没入感に優れ、まるで目の前にアーティストがいるかのような体験を味わえるのが特長です。ただし、こういった立体音響フォーマットへのミックスの工程を高精度で行うためには、通常は作業者を360度取り囲むように複数のスピーカーを配置した専用のスタジオ環境が必要で、例えば360RAでは13chのスピーカーを持つ専用スタジオが必要となります。こういった立体的な音場再現に対応した制作環境を持つスタジオが限定されていることは、制作上の課題となっていました。

そうした立体音響の普及に伴う制作環境やレコーディング機器の進化が求められる中、新たな基準となるクリエイター向けモニターヘッドホンとして開発されたのが『MDR-MV1』となります。

潮見:『MDR-MV1』に、「360 Virtual Mixing Environment(以下、360VME)」というソニー独自の技術を組み合わせて用いることで実現できます。これは“ヘッドホンでスピーカーと同じ音場を再現する”技術で、ソニーの持つバーチャルサウンド技術や、環境最適化・個人最適化といった360立体音響技術を活用して、スタジオの音響空間で行う音作りを、自宅にいながらヘッドホンで行えるようにした技術です。

田中:先ほど触れた映画コンテンツの立体音響でのサウンド制作について、新型コロナ禍以前よりソニーグループ内の映画会社であるSPE(ソニー・ピクチャーズエンタテインメント)でもサウンドミキシングルームの不足が課題となっており、その解決策として場所の制約を受けず、サウンド制作スタジオと同等のクオリティーで音を仮想的に聞くことができる360VMEが着目されました。その後、グループ内の研究開発組織であるR&DセンターとSPEの連携によって実際の映画コンテンツの制作プロセスの中でこの技術の試験的な運用が行われ、さまざまな試行錯誤の中で進化を果たしてきたという経緯があります。そして今回、立体音響技術が音楽業界に広がっていくのを受け、音楽分野でもサービス提供を開始することにしました。

田中:360VMEはプロ向けということもあり、再現精度にこだわっています。先日、この技術を試してくださったエンジニアの方にも驚かれたのですが、プロの耳をもってしても、その音がヘッドホンから鳴っているのか、スピーカーから鳴っているのか判別できないほどの再現性を実現しているんですよ。

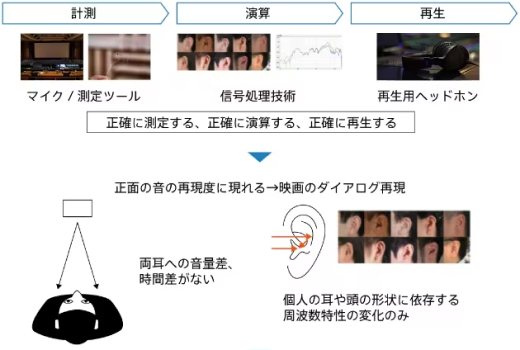

この精度を実現するにあたって、立体的な音場を再現するための「バイノーラルプロセッシング」と呼ばれる信号処理技術が大きく進化しています。具体的には、リスナーそれぞれの異なるHRTF(頭部伝達関数)*を一人ひとり測定し、生成される音声信号に反映することで、飛躍的な精度向上を実現しました。

* 音が左右の耳に到達し、鼓膜に伝わるまでの伝達特性(音の聞こえ方)を記述した関数のこと。立体音響再生時に適用することで、よりリアルな立体感を感じられるようになる

田中:その通りです。360VMEの開発に際しては、信号処理技術だけではなく、測定するためのマイクや、再生するためのヘッドホンなど、すべてを新たに開発しています。今回、この技術を360RAを初めとする音楽コンテンツ向けの立体音響音源制作に応用し、『MDR-MV1』との組み合わせによって場所を選ばない立体音響音源制作環境を提供します。『MDR-MV1』はバイノーラルプロセッシングを考慮したハードウェア構造として、SPEとの試験運用当初から採用している背面開放型の音響構造を取り入れており、360VMEの効果を最大限に引き出せる仕様となっています。

田中:音楽コンテンツ向けの立体音響音源制作を行うクリエイターを主たるユーザーと想定していますが、『MDR-MV1』が備える優れた空間表現力と5Hzから80kHzまでの超広帯域再生能力は、ハイレゾを含む2chステレオ音源のミキシング、マスタリング用途にも適しており、音楽制作者の方々に幅広く使っていただけるものだと考えています。

潮見:『MDR-MV1』ではバーチャライザーという技術を用いて立体的な音場を再現するため、歪みが少なく、低い音から高い音まできちんと再生できる基本特性と、小さな音から大きな音まできちんと再生できるダイナミックレンジの広さが求められます。

その上で、立体音響音源制作や再生ではバーチャライザーで空間の残響なども再現する必要があるため、ハウジング側での共振を極力排除する構造にしました。この構造により、音場情報を含む信号処理後の音を両耳に安定して正確に届けることが可能になります。

一般的な2ch音源は、スピーカーでの再生時に部屋の残響がある状態で気持ちよく聞こえるようにマスタリングされているため、『MDR-M1ST』など、密閉型と呼ばれる形状のモニターヘッドホンでは、リファレンスにした部屋で聴いた印象に近くなるトーンバランスで音作りするのですが、『MDR-MV1』では信号処理によってHRTFや部屋の残響情報を含む音をモニターするという、従来と異なるアプローチで音質調整を行っています。 このあたりが『MDR-MV1』と従来モニターヘッドホンの大きな違いになるのかなと考えています。

潮見:オープン型、開放型と呼ばれるヘッドホンはこれまでソニーでもいくつか製品を出しているのですが、今回、あえてそれとは異なる「背面開放型音響構造」と名づけた新しい構造を採用しています。この構造ではハウジング内での共振を排除するため、開放型と同様にドライバーユニットの背面側が開いた構造をさせています。また、前面板には開口面積を大きく取ったうえで、ある程度の抵抗を持たせた音響レジスターで通気をコントロールしました。この技術によって、密閉型ヘッドホンに迫る超低域からの再生を可能にし、求められる広帯域再生を実現することができたのです。

潮見:信号処理された音のパフォーマンスを最大限に引き出すヘッドホンの開発というのはソニーでは初めてに近いもので、参考になる前例がありません。そのため当初は何もかもが手探りで、最初期には『MDR-M1ST』のハウジングをくり抜いたものなど、さまざまな試作を繰り返し、理想的な音を詰めていきました。

潮見:バーチャライザーが作りあげた音場を正しく再現するためには、なによりもまず正確な音源の再生能力が求められます。そこで『MDR-MV1』では、低歪での大音圧再生が可能なドライバーユニットを新設計しました。

コルゲージョンの形状を見直し再設計をされた専用の振動版

潮見:多くの工夫を施しています。まずドライバーユニットの前面側で、ある程度の通気を持たせている構造ですと、低域を大音圧で再生するのが難しいという問題があります。この構造で低域を大音圧で再生させるためには振動板を大きく振幅させる必要がありますが、ここで大きく振動板を振幅させると歪みも大きくなるため、音場の再現性が低下します。この課題を解決する手法として、振動板のエッジ部分にある「コルゲーション」と呼ばれる溝の形状も従来から見直しました。一般的な直線形ではなく曲線形に設計することで、振動板が振幅する際の歪みを抑えています。試作とシミュレーションを何度も繰り返した結果導き出された形状で、これによって理想的な低域再生を実現することができました。

また、ハイレゾの再生も可能にするため、高域部分を担当する振動板中央のドーム部分の形状も同様に試作を繰り返し、設計を見直すことで、最大80kHzまで再生できるようにしています。

潮見:そしてこちらがその振動板を組み込んだドライバーユニットです。本機独特の工夫として、その背面に3本のダクトを設けています。これは一般的なヘッドホンではハウジング上に設けられたダクト(通気孔)によって実現される「ビートレスポンスコントロール」の機能をドライバーユニットに組み込んだもので、豊かな低域再現と、低域と中域の分離感を両立し、リズムの正確な再現に寄与します。ダクトを振動板の円周方向に沿って3か所均等に配置したこともポイントで、これにより振動板のピストンモーションを理想的に駆動させられるようになり、低歪な音質を実現できました。

潮見:背面開放型という構造上、ハウジング側にダクトを設ける構造が取れなかったためです。この製品では形状に起因する制限が多く、そこが腕の見せ所でした。

潮見:もちろんです。ソニーグループにはソニーミュージック(SME)という音楽会社がありますから、実際の音楽制作現場に『MDR-MV1』を持ち込むなどして、立体音響音源制作や、その前段のトラック制作部分などでの使用感について現場の方から多くのフィードバックをいただき、製品に反映しています。

田中:あるときは潮見と一緒にアメリカへ出張し、ニューヨークにあるソニーミュージックのスタジオで実際に試してもらった後、そのまま西海岸にフライト、映画やゲームのサウンドクリエイターに『MDR-MV1』を試していただくなんてこともありました。幅広いジャンルのクリエイターの方々に実際の業務の中で試用していただくことで、彼らが音源制作の中で求める音質がどういうものかを理解することができたのはよい経験だったと感じています。

潮見:そうした中、著名なエンジニアの方から「『MDR-MV1』があれば、間違いなく立体音響の良いミックスができる」というコメントをいただくことができたのがとてもうれしく、今でも印象に残っています。

潮見:はい。一般的なステレオ音源の制作にも役立つ、幅広くお使いいただけるツールになったと自負しています。音楽のステレオミックス工程では、マルチトラックで収録した後、それぞれのトラックにさまざまな音響処理を施した上で、2chにミックスダウンしていきます。この、ミックスダウン手前までの工程は、360RAのようなオブジェクトオーディオでもほとんど同じなんです。実際、従来のステレオ音源を制作するエンジニアの方からも「作業による音の変化を非常にクリアに感じ取れる」「(自宅でも)スタジオと同等の感覚で作業できる」とお褒めいただいています。

尾崎:身に着けた瞬間にすぐわかるような当たりの柔らかさだけでなく、長時間装着しても快適であることを考慮して設計しました。また、この製品は立体的な音場を再現するという用途のために、ぱっと手に取って装着してもいつも同じ位置につけられるような工夫や、そのあとも位置がずれないように安定性を高める配慮もしています。 その快適性、安定性の両方に効いてくるものとして、まずは軽量化することが大事です。

そして、個々の技術で言えば、例えばイヤーパッドに使用しているスエード調人工皮革は、適度な通気性と透湿性があり長時間快適に使えることに加え、グリップ性があるので装着時にずれにくいというメリットもあります。この生地は同様の特性が求められる高級スポーツカーのシートにも使われており、そのことからも、この素材の機能性の高さが納得いただけるのではないかと。

潮見:耳を覆うイヤーパッドの素材は音響特性にも大きな影響を与えるので、どのようなヘッドホンにも使えるわけではありません。また、この素材は従来の密閉型ヘッドホンで使われている合成皮革素材と比べると遮音性は控え目なので、レコーディングの現場などではヘッドホンから漏れ出した音をマイクが拾ってしまう問題があります。今回、この素材を採用できたのは、『MDR-MV1』がレコーディングブース内で使うものではなく、収録した音をミックスする時などを想定したもので、音漏れを気にしなくてよかったからという事情がありました。

尾崎:はい、他にも、装着性を高めていこうとすると、ある時点で相反するところが出てきてしまいます。その一例が、イヤーパッドの寸法です。イヤーパッドの内側の開口部を広くすれば、耳の大きな人でも窮屈にならず快適に使えますが、イヤーパッドの幅自体は狭くなるので、頭に触れる面の圧力は上がってしまいます。また、装着位置がばらついて安定しないという問題も起きやすくなります。

尾崎:ソニーには長年培ってきた、頭の幅、耳の位置や形など、ヘッドホンの設計に必要な部分に特化した頭部のデータベースがあり、それを用いて、この製品に最も適切なイヤーパッドの形状を決定していきました。また、装着性を客観的に評価するためのチームも存在し、彼らが数値だけではなく人の感覚で装着感を確認してくれることも、装着性向上に大きく貢献していると感じています。

尾崎:ハウジングには軽量で強度の高いアルミ合金を使用し、あとは各部の肉厚を数%ずつ減らしていくなどして、各部品を0.1g単位で重量を切り詰め、開発期間中は定期的に各部品の測定を行いながら進めていきました。ただし、軽量化とは言っても軽さのみを求めて使い勝手を悪くしては本末転倒です。『MDR-MV1』では装着快適性のためにイヤーパッドにしっかりとした厚みを持たせていますし、プロの道具である以上、耐久性と強度も妥協はできません。そういった、多少重量が増してでも譲れない性能を確保しながら、どこが削れるかを見極める、というのが難しいところではありました。

尾崎:はい、そのため今回は、音質だけでなく装着性についても現場のプロの方々の声をヒアリングしてバランスを決めていまして、最終的には「長時間使っても疲れにくい」というコメントをいただけました。また、こだわりと言えば、スライダー部にポジションを示す数字を打っているのも、ストレスなく毎回同じ位置に装着できるようにという、ささやかな装着性の工夫です。

尾崎:デザイナーの想いは、愛着をもって長年使えるように堅牢なアルミを使いたいということと、ソニーとして初の背面開放型モニターヘッドホンである、ということをわかりやすく表現したいというものでした。そのために、全面に穴を開けたアルミの一体ハウジングというのが、今回目指すテーマとなりました。しかしメカの設計者としてみれば、実はそれは非常に難しいことになりますので、製造工程の試行錯誤をして、どのような穴の開け方であればそれが実現可能かを見極めて行きました。その結果、このように天面には丸穴、側面にはスリット穴を多数開けることで、1つのアルミハウジングで全体を通気させることができるようになりました。デザイン的にも過去にあまり例がないオリジナリティーのあるものになりましたし、この全面が繋ぎ目のないアルミという構造は、強度のアドバンテージが得られ、結果として軽量化にもつながっています。

潮見:音響的にも、剛性のあるアルミ一体型にすることで共振・共鳴を起こしにくくなりますし、全周均等に開口を持たせることができ、きれいに空気が抜けるようになっているんですよ。

尾崎:まずイヤーパッドの交換をしやすくしています。デザイン的にすっきりさせるには、ハウジングに隠れる部分で爪で固定するなどの構造をとることが多いのですが、プロユースではイヤーパッドの交換頻度も高いため、より簡単に着脱できるようにする必要があります。そこで『MDR-M1ST』などと同様に、見た目としてもややクラシカルな構造ではありますが、ハウジングの内側の部分にイヤーパッドをかぶせて固定する方式を採用しています。

尾崎:そしてケーブルですが、こちらも交換が可能な着脱式にしており、断線してしまった場合でもケーブルだけを取り替えられるようにしています。また、簡単に抜けてしまわないようネジ式のロックリング構造を採用しており、装着時には確実に本体に固定できるようにしました。ちなみに、このロックリングには細かいローレット加工が施されており、抜き差しする際に滑りにくくしています。

田中:このロックリングはアルミの削り出しで作っており、細部のクオリティーにもこだわっています。こういうところにも力を入れているので、ぜひご確認いただきたいですね。なお、プラグの規格は主に音源制作機器との接続を想定しφ6.3mmのステレオ標準プラグを採用しています。ただ、昨今、こうしたモニターヘッドホンがさまざまな環境で使われることも意識し、標準でφ3.5mmのステレオミニプラグ変換ケーブルも同梱しています。ノートPCやポータブル音楽プレーヤーなどと接続して使われる場合は、こちらをお使いいただければと思います。

潮見:今回で、尾崎と組んで作りあげたヘッドホンとしては3台目となります。そんな長い付き合いを経て、お互い言いたい事を言い合いながら、妥協のないもの作りができたと感じています。私自身、音楽が大好きで、プライベートでも音楽制作を行ったり、アーティストやクリエイターと音楽談義したりもするのですが、昨今強く感じるのは、今まで決まっていた作法とは異なるアプローチで制作される音楽がたくさんあらわれていること。360VMEと『MDR-MV1』の組み合わせもその一つで、今後は場所を問わず、どこでも音楽制作ができるようになっていくでしょう。今後、それが音作りの選択肢の一つとして定着し、クリエイターのワークスタイルだけでなく、クリエイティビティにも影響を与えていくものになるといいなと思っています。

尾崎:30年以上に渡ってプロから愛用されている『MDR-CD900ST』は、そのDNAを受け継いだ『MDR-M1ST』と共に、我々としても強い思い入れのある特別な機種です。今回、それに比肩する製品を作るということで、かなりの重圧を感じていました。しかしできあがった『MDR-MV1』と3機種並べて見てみると、プロの道具として上手く作りあげることができたのではないかと自分では思っています。ぜひ、多くの方々に末永く使い込んでいただきたいですね。

田中:『MDR-MV1』は、ソニーのモニターヘッドホンとしては初めて開放型を採用したこともあり、非常に力の入った製品です。立体音響時代の新たなリファレンスモニターとして制作環境の向上に繫がっていくことを期待しています。

今回、特に重要な技術として紹介させていただいた360VMEですが、これは360 Reality Audioの制作が始まる前から研究されていたもの。その、音がスピーカーから鳴っているのか、ヘッドホンから鳴っているのか分からない強烈な体験は、当時デモを体験した私の脳裏に今でも強烈に焼き付いています。その研究成果を『MDR-MV1』という製品に結びつけられたのはとても感慨深い体験でした。

立体音響など、最新技術を駆使したクリエイター向けのツールということで敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかも知れませんが、ステレオ音源の楽曲制作にもお使いいただけますし、その活用の幅は思ったよりも広いと感じています。たとえば、電子ピアノのプレイングモニターとして使ってみても面白いと思いますし、エンジニア目線のモニターサウンドでお気に入りの楽曲を聴いてみたいという音楽リスナーの方にもお試しいただきたいですね。ぜひ、この『MDR-MV1』ならでのサウンドと装着感を、まずは店頭でお試しいただければと思います。よろしくお願いいたします。