ホームシアターから会議室や教室、劇場まで幅広い現場で多くの実績を持つソニーのプロジェクター。

高いクオリティーで支持されるソニーのLCD(液晶)プロジェクターの中で、採用が急速に広がるレーザー光源技術 Z-Phosphor™を導入したプロジェクター。

「テレビやモニターはすぐに絵が出るのに、なぜいまだにプロジェクターはそれができない?」

という、長年にわたるユーザーの疑問に応えた、夢のレーザー光源。

電源投入からわずか数秒での点灯、光源交換レスを実現した、2013年発売の画期的な第一世代モデルまでの道のり。

そして、2016年発売の第三世代モデルまでの改善のかずかず。

今まで明かされることのなかったバックストーリーを、ソニーのLCD(液晶)プロジェクター設計エンジニアに聞いた。

LCDタイプのビジネスプロジェクターでは、従来は水銀ランプが主に使われており、長期の使用において、定期的なランプの交換が避けられなかった。突発的なランプ切れは不便を伴うだけでなく、天吊りなどの用途での交換作業の手間も見逃せない負担だった。また、水銀ランプは点灯に時間がかかり、プロジェクターというと電源投入から1分近く待たなければならない、という不便が当たり前のように存在していた。一方、半導体レーザーは電源投入の瞬間から安定して点灯する。そして、寿命が長く、製品寿命まで交換をせずに使うことができる。半導体レーザーはプロジェクターの光源としてきわめて理想的な光源である。

プロジェクターの光源としての半導体レーザーは、当初、映画館などで使われる劇場用プロジェクターの光源として着目され、各社が研究を進めていたという。劇場用プロジェクターはきわめて大出力ゆえにランプの寿命も短いなど、各社共に切実な悩みを抱えていたためである。

劇場用プロジェクター用途では、フルカラーを作りだすために必要なRGB(赤・緑・青)三原色の光源をそれぞれ三色の半導体レーザーで作りだすことが研究されていたが、この方式は理想的でありながら、半導体レーザー光を作りだす「レーザーダイオード」の技術がまだ成熟していなかった。青色のレーザーは実用レベルに到達してきていたものの、緑と赤の光を放つレーザーダイオードはまだ開発途上にあり、業界全体が実用化の壁にぶつかっていたという。

そういった中で、ソニーが着目したのが、青色レーザー光を蛍光体に当てることで白色光を得て、そこから赤・緑・青の三原色の光を取り出す「青色レーザー+蛍光体」方式だという。実用レベルとなっているレーザーが青色しかないが、蛍光体を組み合わせることでプロジェクターの光源として用いることができるのではないか、と着目したのである。そしてパートナーである光源サプライヤーとの共同開発をスタートした。

しかし、理論上実現できるとしても、使い物になるかは作ってみないとわからない。ソニーのLCD(液晶)プロジェクター開発チームの中で有志が集まり、理論実証してみよう、という話になったという。そこでぶつかったのは予算の壁。できるかできないかわからないものに、おいそれと予算はつかない。しかし、なんとか予算をやりくりし、試作の費用を捻出したという。「ところが、始めてみてからわかったのは、本当の壁は予算ではなく、一から考えなければならなかった基本構造だったんですよ。」と目黒は笑いを交えながら語った。

ソニーのレーザー光源プロジェクターの第二世代モデル(VPL-FHZ700/FHZ700L)では7000 lmの光量を実現している。しかし、2010年に最初に実験機を作った際の光量はわずか100 lmに過ぎなかったという。有志で集まった開発チームは、既存ラインアップの設計や開発業務をこなしながら就業時間後に集まり、試作や検討を繰り返した。毎日のように試行錯誤と改善を繰り返しながら、当初はわずか100 lmだった光量も日増しにアップし、半年で3000 lmを実現。4000 lmの実現にも目途が立つところまで来たという。「4000 lm出せるなら商品化できるかもしれない。」皆は感じたという。

開発チームでは、商品化に向けたキックオフの裁決を得るため、既存のプロジェクターの光源部を半導体レーザーに置き換えた小型機と中型機の2つのモデルを試作した。「0号機」である。中型の試作機には56個のレーザーダイオードが搭載され、放たれる光がそれぞれ56枚の小さなレンズを通して平行ビームとなり、多数のミラーと大きなレンズを介して蛍光体ホイール上の1点に集光される。56本のレーザービームを1点に寸分の狂いもなく集光させるため、組み立てにはきわめて高い精度が要求された。光源を担当していた小松は、すべての部品の組み付けと調整に手作業で3日3晩を費やした。小松は当時を笑いながらこう振り返った「到底、量産なんてできないと思った。」それでも、チームは2つの試作機を携えて、半導体レーザーの大きな可能性を上層部に熱く訴えに行った。

「レーザー光は安全なのか、と問われることが今でもよくあります。」と語るのが、安全規格の国際標準化に携わった三橋である。レーザー光というと、思い浮かべるのがレーザーポインター。きわめて細い、ピンと糸を張ったような平行光として用いられるイメージが定着しているのがレーザー光で、低出力のレーザー光はCDやDVD、Blu-ray™などの光ディスクの書き込みや読み出しに、高出力のレーザー光は工業用のレーザー加工機などに広く利用されている。しかし、レーザー光源プロジェクターには、レーザーをレーザーポインターのように直線的に放たれる光の形で扱うものもあるが、レーザーとしての危険性を失った放射光として投写に使う方式もある。今回のレーザー光源プロジェクターは後者のタイプである。そのため、今回のチームが作ろうとしていたレーザー光源プロジェクターは安全には全く問題がない。

安全性には問題がないレーザー光源プロジェクター。しかし既存の安全規格や法律は、工業用のレーザー加工機などを想定して、大出力のレーザー光を機器の外には漏らさない目的で作られていた。規格では、レーザー光源を、レーザーとしての危険性を最終的に持たない形で扱う、プロジェクターのような用途を全く想定していなかった。そのため、既存の規格や法律の下ではレーザー光源プロジェクターを商品化することができない、という大きな壁にぶつかった。

そこで、ソニーはレーザー光源プロジェクターというカテゴリーのための安全規格と法律の整備、という大きな課題にチャレンジすることになった。レーザー光に対する規制を、従来の「光源の種類」ではなく、「光の形」で規定するように改めることを目指した。そうすれば、安全規格に制約されることなくレーザー光源プロジェクターを製品化できる。そのために動き始めたのが野村と三橋である。野村はレーザー光源プロジェクターの実現を目指し、業界団体での活動を通じて、安全規格や評価方法の策定を実現するために奔走した。一方、三橋は国際標準化団体に加わり、世界を飛び回りながら、新たな国際標準化の必要性を説く一方で、レーザーの安全に長い歴史と固有の規制をもつ米国での政府への交渉を始めるための、レーザー光源プロジェクターに特化した国際業界団体を新たに設立。国内で奔走する野村と連携して日米での法改正などへの働きかけを始めた。2010年のことである。安全規格の策定は各メーカーとの共同作業であるだけでなく、眼障害の医師などさまざまな分野の専門家たちからの理解と賛同が必要である。そして法改正は世界各国の政府も巻き込んだ取り組みである。いつすべてが終えられるのかはまったくわからなかった。

第三世代モデル(VPL-FHZ65/60/57)では、三橋や野村が取り組んでいた世界規模の取り組みがようやくワールドワイドで結実。従来の制約を受けない高光量のレーザー光源プロジェクターをワールドワイドで販売できるようになった。第一世代、第二世代モデルを発売した時期、欧州などの一部の地域ではそれ以上の高光量モデルは一般に販売できない制約が残っていたのだ。

野村は「製品づくりではライバル関係でありながらも、安全規格の策定に向けて、各社が速やかに賛同を表明してくれたことで、新たな安全規格作りや法改正をスピーディに実現できました。」と、各社に対する率直な感謝の気持ちを言葉にした。また、ビジネスプロジェクター業界は、世界シェアで見ると日本メーカーが圧倒的なシェアで市場を席巻している分野。その中で「規格化や法改正において、ソニーの自由な文化とフットワークの軽さやスピードを生かし、さらなる日本の業界全体の成長に貢献できたのではないか。」と三橋は語る。さらに、プロジェクターメーカー各社のみならず、レーザーダイオードメーカーの協力なくしては、レーザー光源プロジェクターの実用化は困難であったという。まさに、業界全体での相互協力があってレーザー光源プロジェクターは実現できたのだ。

一方、ソニーの上層部も、レーザー光源の可能性を感じて第一世代モデルの開発のキックオフを決断した。しかし、レーザー光源が実用化できると言っても、既存の水銀ランプに比べればまだまだ高コスト。「ランプを交換しなくていい」「すぐに絵が出る」果たしてそれだけの理由で市場がレーザー光源プロジェクターを受け入れてくれるのか、ちゃんと製品として作れる量産技術は確立できるのか、安全規格や法規制の問題は解消できるのか、不安と葛藤は続いた。当時を振り返り、目黒は「安全規格や法改正は結果として実現した。しかし、当時は確約のない中、信じて見切り発車するしかなかった。野村と三橋の尽力なくしては絶対に商品化は実現できなかった。」と、一言一言を噛みしめるように語った。

レーザー光源の採用にあたっては、従来のランプ光源に対する機能上の明確な違いを埋めることが至上命題だった。そのためには、放熱換気のための吸気フィルターの交換レス化、瞬時に出画させるための回路やソフトウェア処理の徹底した見直しなど、全体にわたって一からの設計を迫られた。熱設計を担当した目黒は「1%、1ミクロン、1℃といった単位での追い込みの繰り返しだった。」と語る。一方、回路系を担当した天白は「チームに加わったときには、すでに『VPL-FHZ55は6秒で絵を出す』と決まっていたんです。水銀ランプの時はランプが点灯するまでに回路は立ち上がればよかったので、それはもう大変でした。」と苦笑いをしながら語った。

開発・設計期間約1年半、その途中でチームは大きな問題に直面した。光学系に求められる加工や組み立ての設計精度が高すぎて製品が製造できない、という致命的な壁にぶつかったのである。発売まで残り1年にせまる中、全面的な設計の見直しにせまられた。量産できる精度に設計を改めながらも、クオリティーや性能は落とさない。ハードルはあまりにも高かった。その当時を振り返って、小松は口を開いた。「しかし、設計の失敗でやめる道はなかった。だいぶお金も使っていたし、退路は断たれていた。『これ以上できない』とトップに打ち切られない限り、やめるつもりはなかった。」

当時のソニーの水銀ランプ光源のLCDビジネスプロジェクターの最上位モデルは7000 lmの光量を実現していた。レーザー光源の次世代標準化を目指す上での悲願は、レーザー光源で全てのモデルの置き換えを実現することである。特に大光量を求められる用途ほど、天吊りなど、ランプ交換に手間がかかる場所で使われる。1号機の発売から1年かけて、第一世代モデルの4000 lmから、全ての水銀ランプモデルをカバーできる7000 lmの実現についにこぎつけた。

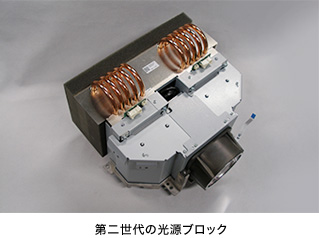

高い光量、高い効率だけでなく、高い量産性と手ごろな価格を実現するために、第二世代モデルでは光源ブロックの内部構造も完全に見直しを図った。1号機では、発光源である多数のレーザーダイオードとペアとなるレンズを、全て個別に調整・固定していた構造を1年の間で完全に刷新し、大幅に単純化した。量産性の大幅向上だけでなく、レーザー光源の普及の壁だったコストの引き下げにも成功した。

ソニーのプロジェクターは、ホームシアター用や劇場用などの画質重視の用途ではSXRD方式、ビジネスプロジェクターなど輝度・光量重視の用途ではLCD方式を採用してきた。しかし、ビジネスプロジェクターで光量と画質の両立を目指すトレンドが急速に高まってきた。劇場用のプロジェクターであれば、光量も画質も両立している。しかし、劇場用のプロジェクターは価格も大きさも電力もまさに桁違いに大きい。そこで、開発チームは、途中まで進んでいた設計をすべて捨てて、今までにないほど画質に力を注いだLCD最高峰の画質を目指す決断をする。画質も担当した天白は「ビジネスプロジェクターといえども、ソニーは画質に対してはこだわりを持って、力を注いでやってきています。それだけに、これ以上に目に見えてわかる画質の向上はチャレンジャブルでした。今までも画質に力を入れてきたつもりですが、これまでの限界以上に力を入れて取り組みました」と語る。ホームプロジェクターの要素技術なども盛り込み、事業部全体の協力体制が敷かれ、今までのビジネスプロジェクターになかった、超解像技術の導入など、新技術を余すことなくふんだんに導入した。第三世代モデルは、実際に見比べてわかるほどの画質の向上を実現したことで、高い評判を得ることができたという。

ソニーのビジネスプロジェクターの開発ポリシーは、つねに「お客さまは何を望んでいるのか。」だったと、目黒は語る。それ故の「ランプ交換レス」「素早い立ち上がり」というコンセプト。さらに、そこから導かれたのが「レーザー光源」であったという。チームは「お客さまの期待がイノベーションのチャンスをくれた。」と感謝の気持ちに口をそろえる。そして今後もソニーのビジネスプロジェクターがお客様の期待に応えられるよう「お客さまは何を望んでいるのか。」を胸に、新しいモデルを開発していく、と一様に熱い想いをにじませた。