雪を幻想的に撮影する

デジタル一眼カメラ α(アルファ)で写真撮影を楽しむ雪のように白い被写体は、思いどおりの色にならないときがあります。

雪の色をコントロールする方法や、雪の結晶のクローズアップ、舞い降りる雪を幻想的に撮る方法など、あまり雪の降らない地域にたまたま雪が降ったときなどにも応用できる、雪の撮影テクニックを紹介します。

寒さに備えて

雪山など寒冷地で撮影するときは

雪山など寒冷地で撮影するときは、できるだけ暖かい格好をして、風を通さない上着を準備しましょう。

ただ厚着をしすぎてしまうと撮影準備などで動いたときに汗をかいてしまいますので、動きやすく体温調整のしやすい服装がいいでしょう。

また、手袋はカメラを操作しやすいように指先を動かせるものをおすすめします。

予備バッテリー

気温が低いとバッテリーが早く減るため、必ず予備のバッテリーを準備しましょう。

少しでも長持ちさせるために、使うまでは胸ポケットなどに入れて温めておくとよいでしょう。

バッテリーの対応情報や保管方法などは以下のページをご覧ください。

バッテリーについて

結露対策

冬は屋外と室内の温度差が激しいため結露しやすく、結露したカメラをそのまま放置するとカビ発生の原因になります。結露の発生を極力避けるために、撮影が終わったら、玄関などの暖気が少ない場所でしばらく置いてから暖かい室内に持ち込みましょう。

寒冷地での撮影はレンズが曇ってしまう場合があります。これも結露が原因です。市販のレンズヒーターを装着すると、レンズの曇りを抑えることができます。

レンズヒーターをレンズに装着したイメージ

降雪時の注意点

雪が降っているときは、カメラやレンズが濡れないように、市販のレインカバーなどを利用しましょう。また、撮影後はなるべく早く水気をふき取り、湿気が残らないように対策しましょう。

そのほか、注意点は雨の日の撮影と同じです。詳しくは以下のページも参考にしてください。

雨の撮影を楽しもう

雪の色をコントロールする

灰色っぽくなる場合は露出を補正する

雪の撮影は全体が白く写るので、カメラはこれを「明るくなりすぎる」と判断し、暗くなるように補正がかかります。そのため、そのまま撮ると全体的に灰色がかった写真になる場合があります。このような場合は、露出補正で+(プラス)側に補正してみましょう。

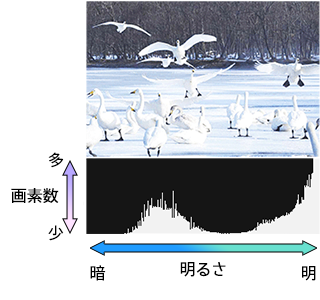

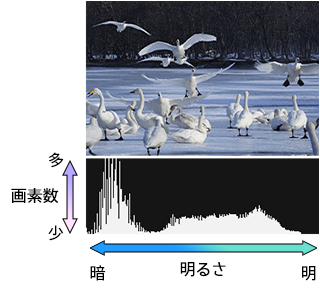

ヒストグラムで白飛びを確認

明るさがわかりにくい場合は、ヒストグラムを目安に露出補正してみましょう。

ヒストグラムを表示する

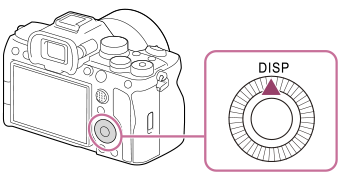

コントロールホイールの上にあるDISP(画面表示切換)ボタンを何度か押して表示されるグラフがヒストグラムです。

ヒストグラムの見方

ヒストグラムは輝度の分布を示すグラフです。どの明るさの画素がどれだけ存在するかを表します。

- 縦軸:画素数の分布で、山が高いほど画素数が多いことを示しています

- 横軸:明るさの分布で、左は暗く、右は明るいことを示しています

山が左端にあると黒つぶれ、右端にあると白飛びした部分があることを表しています。露出補正をすると、それに応じてヒストグラムも変化します。黒つぶれの場合は+(プラス)側に補正し、白飛びの場合は-(マイナス)側に露出補正します。

* この画像はイメージ図です。

液晶画面が見えにくい場合は、ファインダーで撮影するか、モニターの明るさを調整してください。

MENU→![]() (セットアップ)→[モニター明るさ]

(セットアップ)→[モニター明るさ]

設定方法は機種によって異なります。お使いの機種のヘルプガイドをご確認ください。

ホワイトバランスで色を決める

ホワイトバランスを「太陽光」に設定すると、全体が青みがかり冬の寒さや静けさを表現できます。

「日陰」に設定すると黄色みが増し、暖かい空気感を表現できます。

撮りたいイメージに合わせてホワイトバランスを設定しましょう。

![ホワイトバランス[太陽光]で撮影した雪原の写真](/support/ichigan/images/enjoy/photo/thema_29_photo_02-1.jpg)

[太陽光]

![ホワイトバランス[日陰]で撮影した雪原の写真](/support/ichigan/images/enjoy/photo/thema_29_photo_02-2.jpg)

[日陰]

ホワイトバランスについては、以下のページをご覧ください。

ホワイトバランス

雪の結晶や雪解けのしずくをクローズアップで撮る

雪の結晶を撮る

小さな雪の結晶を大きく写すにはマクロレンズが最適です。望遠レンズを使いマクロ風に撮影することもできます。

雪の結晶は降ってすぐのものを探しましょう。時間が経つと解けて結晶の形が壊れてしまっている場合があります。手すりや車のフロントガラスなどに降った雪を観察すると結晶を見つけやすいかもしれません。

ユーザー作品(写真投稿コミュニティサイトα cafeより)

マニュアルフォーカス(MF)でピントを合わせる

雪の結晶はとても小さいので繊細なピント合わせが必要です。最短撮影距離の範囲内で、できるだけ被写体に近づき、マニュアルフォーカス(MF)でピントをコントロールします。

最短撮影距離

ピント拡大機能を使う

正確なピント合わせには、ピント拡大機能がおすすめです。[ピント拡大]をカスタムキーに設定すると、ボタンを押すだけで機能を呼び出すことができるので便利です。

ピント拡大倍率やカスタムキー設定方法はカメラによって異なります。お使いのカメラの取扱説明書またはヘルプガイドもあわせてご確認ください。

ピント拡大機能をカスタムキーに設定する方法(動画)

雪の結晶全体が写るようにF値(絞り値)を調整

A(絞り優先)モードでF値を変更して、ピントの合う範囲(被写界深度)を調整します。

雪の結晶の形や角度によっても最適なF値は変わります。まずはF値を小さめに設定して、結晶全体にピントが合うように徐々に大きくしていくとよいでしょう。

手ブレを防ぐ

クローズアップ撮影では手ブレに注意しましょう。撮影環境にもよりますが、一般的に、レンズの焦点距離分の1よりシャッター速度が遅いと手ブレが発生しやすいと言われています。

手ブレが発生するシャッター速度の目安

1/レンズの焦点距離[秒]

例えば、90mmのマクロレンズで撮影する場合は1/90秒以下のシャッター速度でブレやすくなります。手ブレ補正機能を有効にすると、この目安よりシャッター速度を遅くしてもブレにくくなるので、手持ちで撮影するときは手ブレ補正機能を有効にしましょう。

雪解けのしずくを撮る

気温が上がり雪が解け始めたら、雪解けをねらって撮影してみましょう。雪には色味がないので、背景に彩りを入れると主役が際立ちます。

マニュアルフォーカス(MF)で水滴になりそうなあたりにピントを合わせておきます。Sモードで、シャッター速度は1/2000秒以上を目安にできるだけ速く設定します。水滴が落ちそうになったら連写します。

おすすめの撮影設定

- 撮影モード:Sモード

- フォーカスモード:[MF]

- ドライブモード:[連続撮影:Hi]

- シャッター速度:1/2000以上

- ISO感度:オート

ユーザー作品(写真投稿コミュニティサイトα cafeより)

降る雪を玉ぼけに

ユーザー作品(写真投稿コミュニティサイトα cafeより)

雪の降る景色は幻想的で、同じ場所でもいつもとは違う世界にいる気分になります。

しかしそのまま撮影しようとすると雪の一粒一粒が小さく見えてしまい、感じたままの景色を残せないかもしれません。

フラッシュを使うとカメラに近い雪に光が当たり、幻想的な写真を撮ることができます。

内蔵フラッシュ(搭載機種のみ)でも撮影できますが、光が弱く雪まで光が十分に届かないことがあるので、別売の外部フラッシュを使うと撮影の幅が広がります。

以下の撮影設定を参考に、雪の降りかたと、撮りたいイメージに合わせて調整してください。お使いのカメラやフラッシュの取扱説明書もあわせてご確認ください。

おすすめの撮影設定

- 撮影モード:Mモード(マニュアル露出)に設定します。

- シャッター速度:フラッシュを使い、遅いシャッタースピードを設定すると、手前の雪にはフラッシュの光が当たり、背景も明るく撮れます。1/200秒を目安に周りの明るさや雪の降りかたによってシャッタースピードを調整してください。シャッタースピードを遅くするとぶれやすいので、三脚を使いましょう。

フォーカスモード:マニュアルフォーカスで奥の被写体にピントを合わせると、手前の雪が玉ぼけになります。 - F値:F値が小さいほどぼけが大きくなります。

- レンズの焦点距離:広角よりも望遠のほうが玉ぼけが大きくなります。

ユーザー作品(写真投稿コミュニティサイトα cafeより)

フラッシュ使用時の注意点

フラッシュは濡れた状態で触ると感電の危険があります。フラッシュやカメラが濡れないように市販のレインカバーなどで機材を保護し、操作時や取り出す際に素手で触らないようにするなど、注意して取り扱ってください。

フラッシュ撮影、焦点距離、ぼけの要素については、以下のページをご覧ください。

おすすめのレンズ

撮影中のレンズ交換すら厳しい寒冷地では、幅広い焦点距離を一本でカバーするズームレンズが便利です。

ボディ、レンズともに、35mmフルサイズとAPS-Cフォーマットがあります。

35mmフルサイズのボディにAPS-Cのレンズを装着したり、APS-Cのボディに35mmフルサイズのレンズを装着することも可能です。詳しくは以下のページをご覧ください。

-

使用頻度が高い広角24mmから中望遠105mmまでをカバーし、レンズ1本でスナップから人物、風景、ウェディングなど多彩な撮影シーンに対応する標準ズームレンズです。ズーム全域で画面周辺までシャープな描写を追求しながら、Gレンズならではの美しいぼけ味が楽しめます。

焦点距離:85mm / F値:14.0 / シャッター速度:1/250秒

ユーザー作品(写真投稿コミュニティサイトα cafeより)

-

開放F値2.8で70mmから200mmまでの使用頻度の高いズーム域をカバーする望遠ズームレンズ。G Masterならではの高い描写力に加え、進化した新次元のAF性能や高い操作性を備えています。

焦点距離:77mm / F値:2.8 / シャッター速度:1/200秒

ユーザー作品(写真投稿コミュニティサイトα cafeより)

-

35mmフルサイズで70mmから300mmまでの望遠域をカバーする高解像望遠ズームレンズです。最短撮影距離0.9m、最大撮影倍率0.31倍の優れた近接撮影能力により、望遠撮影だけでなくテレマクロ撮影にも対応。さらに、光学式手ブレ補正機構の搭載により、手ブレしやすい望遠撮影や薄暗い場所での手持ち撮影でもブレを軽減し、安定したフレーミングを可能にしています。

焦点距離:300mm / F値:11.0 / シャッター速度:1/100秒

-

Gレンズならではの高解像とコンパクトを両立した、350mm(35mm判換算525mm)の世界まで切り取れるAPS-C超望遠ズームレンズです。光学式手ブレ補正機能の搭載により、スポーツ、風景、野生動物など幅広い被写体の撮影に適し、さまざまなシーンで手軽に超望遠撮影が楽しめます。

焦点距離:70mm / F値:8.0 / シャッター速度:1/400秒

ユーザー作品(写真投稿コミュニティサイトα cafeより)

1. 人物を引き立てて印象的に撮る

1. 人物を引き立てて印象的に撮る 2. 花をふんわりと撮る

2. 花をふんわりと撮る 3. 風景をダイナミックに写す

3. 風景をダイナミックに写す 4. 料理をおいしそうに撮る

4. 料理をおいしそうに撮る 5. ペットのかわいい表情を撮る

5. ペットのかわいい表情を撮る 6. 空の表情を撮る

6. 空の表情を撮る 7. 夜景をドラマチックに写す

7. 夜景をドラマチックに写す 8. 小さな世界を写す

8. 小さな世界を写す 9. 小物を主役にする

9. 小物を主役にする 10. 身近な景色を作品に

10. 身近な景色を作品に 11. 旅先の街並みを残す

11. 旅先の街並みを残す 12. 動感のある写真を撮る

12. 動感のある写真を撮る 13. パーティーシーンをきれいに撮る

13. パーティーシーンをきれいに撮る 14. 夜空の星を撮る

14. 夜空の星を撮る 15. 花火大会の彩りを撮る

15. 花火大会の彩りを撮る 16. 紅葉の風情を撮る

16. 紅葉の風情を撮る 17. イルミネーションを華やかに写す

17. イルミネーションを華やかに写す 18. 春の桜を美しく残す

18. 春の桜を美しく残す 19. 鉄道写真を撮る

19. 鉄道写真を撮る 20. 思い出に残る運動会を撮る

20. 思い出に残る運動会を撮る 21. 雨の日に紫陽花をきれいに写す

21. 雨の日に紫陽花をきれいに写す 22. 月の表情を撮る

22. 月の表情を撮る 23. 夜景を背景に人物を撮影する

23. 夜景を背景に人物を撮影する 24. ホタルの光を写し撮る

24. ホタルの光を写し撮る 25. 流し撮りでスピード感を表現する

25. 流し撮りでスピード感を表現する 26. 逆光の人物をハイスピードシンクロで美しく撮る

26. 逆光の人物をハイスピードシンクロで美しく撮る 27. 梅の花景色を撮る

27. 梅の花景色を撮る 28. 野鳥撮影のはじめかた

28. 野鳥撮影のはじめかた 29. 雪を幻想的に撮影する

29. 雪を幻想的に撮影する 30. 菜の花を色鮮やかに撮る

30. 菜の花を色鮮やかに撮る 31. 水の流れを表現する

31. 水の流れを表現する

![テレビ ブラビア®[個人向け]](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/bravia.jpg)

![業務用ディスプレイ・テレビ[法人向け] ブラビア®](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/bravia_biz.jpg?v=20180319)

![[法人向け] パーソナルオーディオ](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/personal_audio_biz.jpg)

![[法人向け]カメラ](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/camera_biz.jpg)

![[法人向け] Xperia™ スマートフォン](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/xperia-biz.jpg)

![[法人向け] aibo](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/aibo_biz.jpg)

![業務用ディスプレイ・テレビ[法人向け] ブラビア®](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/bravia_biz.jpg)

![[法人向け] デジタルペーパー](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/digital-paper.jpg)